【レポート】第2回オンラインプログラム「みんミの“わ”」

- みんミの“わ”

- 報告レポート

2022.09.27(火)

「みんなでミュージアム(愛称:みんミ)」では、みんなでつくる学び合いの場「みんミの“わ”」をオンラインで開催しています。

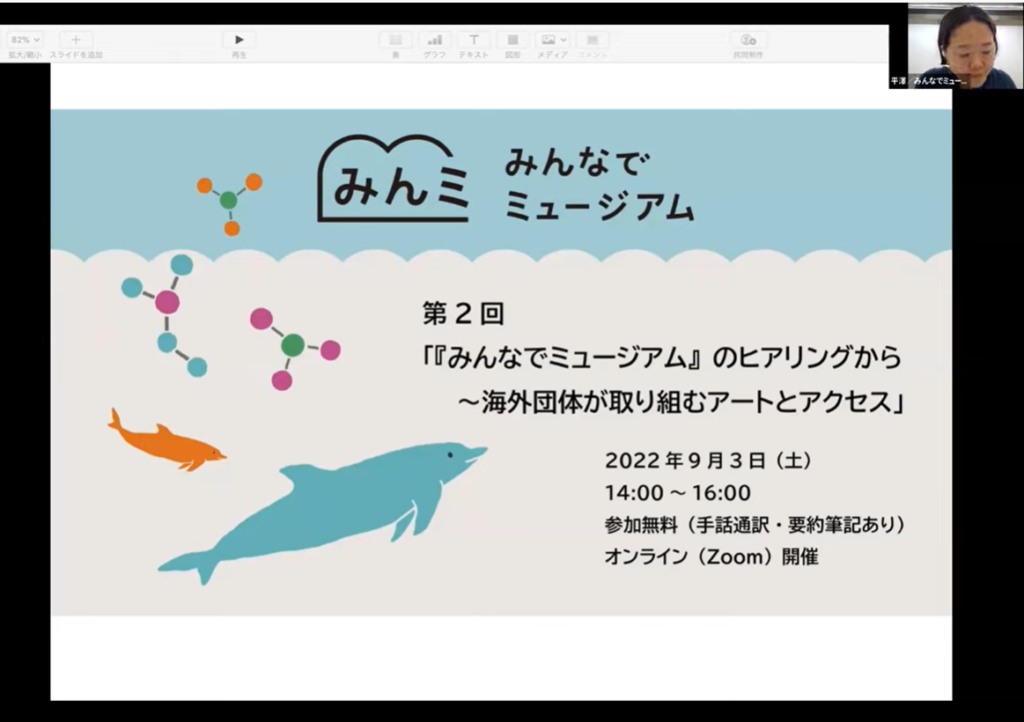

第2回のテーマは、海外団体が取り組むアートとアクセス。

「みんなでミュージアム」活動1年目のヒアリング調査で出会った、アメリカ・ニューヨークの小さな中間支援団体「Museum, Arts and Culture Access Consortium (MAC)」の活動をヒントとして紹介し、参加者のみなさんと対話する時間をもちました。

当日は、20~50代の会社員の人、市民活動をしている人、学生の人、芸術文化関係者、福祉関係者など、障害のあるなしに関わらず参加してくださいました。

「『みんなでミュージアム』のヒアリングから〜 海外団体が取り組むアートとアクセス〜」

参加者:2022年9月3日(土)14:00~16:00 オンライン(Zoom)開催

参加者:27名

〈情報保障〉手話通訳:丸山垂穂、村山春佳 文字通訳:チームW・研修センター

小さなグループに分かれて自己紹介をしたあと、本題へ。はじめにみんミのプロジェクトメンバー梅田さんより、日本のミュージアムと中間支援組織の関わりについてお話しいただきました。

・予算や人材が限られる中、ひとつのミュージアムだけで、誰もが自由にミュージアムにアクセスする環境を叶えるには負担が大きいということ

・異なる分野をつなぐ中間支援団体が、ミュージアムや外部の組織、当事者との間に入ることでスムーズな展開が期待できること

多様なコミュニティを築きながら、障害のある人と様々な文化施設(植物園、動物園、美術館、博物館、劇場など)をつなぐ活動を続けているMACの在り方が、国内で「みんなでミュージアム」を実現するためのヒントになるのでは、という視点を分かち合い、事例を共有していきました。

MACの事例紹介としてお伝えしたのは大きく分けて2つです。

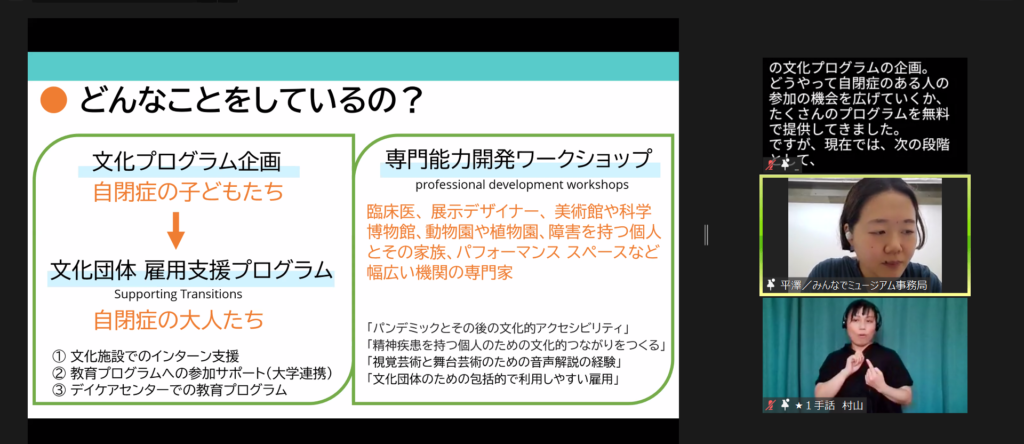

・自閉症の文化プログラム、雇用支援プログラム/専門能力開発ワークショップ

自閉症の子どもや大人が文化活動に参加するためのプログラムや、ミュージアムへのアクセスに取り組むあらゆる組織や個人のためのワークショップなどを定期的に開催していること。

・リソース公開/イベント情報集約

取り組みから得た学びや気づきを、記録やガイドとしてウェブ上で公開し、広く活用できるようにしていること。また、アクセシビリティに関するイベントを誰もが投稿・閲覧できるようにしていること。

2つの事例から学んだこととして「ともに学び合う」というキーワードを共有しました。多様な分野の人同士がネットワークやコミュニティをつくり、障害のある人の声をもとにアクセシビリティに取り組む姿を参考に、それぞれが感じたこと、今後の「みんミ」の活動でできそうなことなどについて、話していきました。

参加者同士、小さなグループに分かれて出てきた意見には、

「日本だとできない、ではなく多分野を巻き込んでいけるとよいのではないか」

「国内にも小さいけど良い実践がたくさんあると思うので、共有していけるとよい」

「ミュージアム関係者と障害のある人、いろいろな人が出会うことが大切」

といった声があり、ひとりひとり立場や理想のイメージが違っても、現状をなんとか変えていきたい!というみなさんからの想いを感じました。

終了後のアンケートでは、みんミの“わ”の内容や意見交換の在り方についても真摯なご感想、ご提案をいただきました。

これから先、参加者の人とゆるやかに学びあいの場を育んでいくことで、日々の活動に小さな一歩が起こせるような機会を、提供できるといいなと考えています。

第3回は10月8日(土)14:00~16:00

テーマは「コミュニケーション」です!ご参加をお待ちしています。

レポート:平澤 咲(みんなでミュージアム プロジェクトメンバー/エイブル・アート・ジャパン)