【レポート】2023年度 シンポジウムの開催報告

- 報告レポート

2024.03.21(木)

活動3年目を迎える「みんなでミュージアム(以下、みんミ)」は、2024年2月10日に「未来のミュージアムアクセスに必要なこと」をテーマにシンポジウムを開催しました。全国から130名以上の申し込みがあり、ミュージアムアクセスの過去・現在・未来について3部構成で議論されました。

●1部:基調講演「ミュージアムのアクセシビリティ ‐ 20年のこれから」

稲庭彩和子氏(独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター 主任研究員)

●2部:実践共有「実践から見えてきた可能性と課題」

みんなでミュージアムの実践の紹介(ミュージアム・アクセス・パートナー、ミュージアム・アクセス・コーディネーター、事業評価)

●3部:クロストーク「これからのミュージアムアクセスに必要なこと」

稲庭彩和子氏

小谷野依久氏(当事者コーディネーター/特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会 理事)

柴崎由美子(NPO法人エイブル・アート・ジャパン 代表)

第1部の基調講演では、ミュージアムアクセスのこれまでの20年の変化を振り返り、第2部ではみんミの今年度の実践内容の共有。そして第3部では、クロストークで未来のミュージアムアクセスについて考えました。

では、本シンポジウムの詳細について、以下ご紹介します。

第1部 :基調講演「ミュージアムのアクセシビリティ ‐ 20年の変化とこれから」

稲庭彩和子さんは、神奈川県立近代美術館や東京都美術館での学芸員の経験を経て、現在は国立アートリサーチセンターで主任研究員として活動されています。基調講演では、様々な立場でミュージアムと関わってきた稲庭さんが見てきた、2000年以降のアクセシビリティの変化のお話から始まりました。

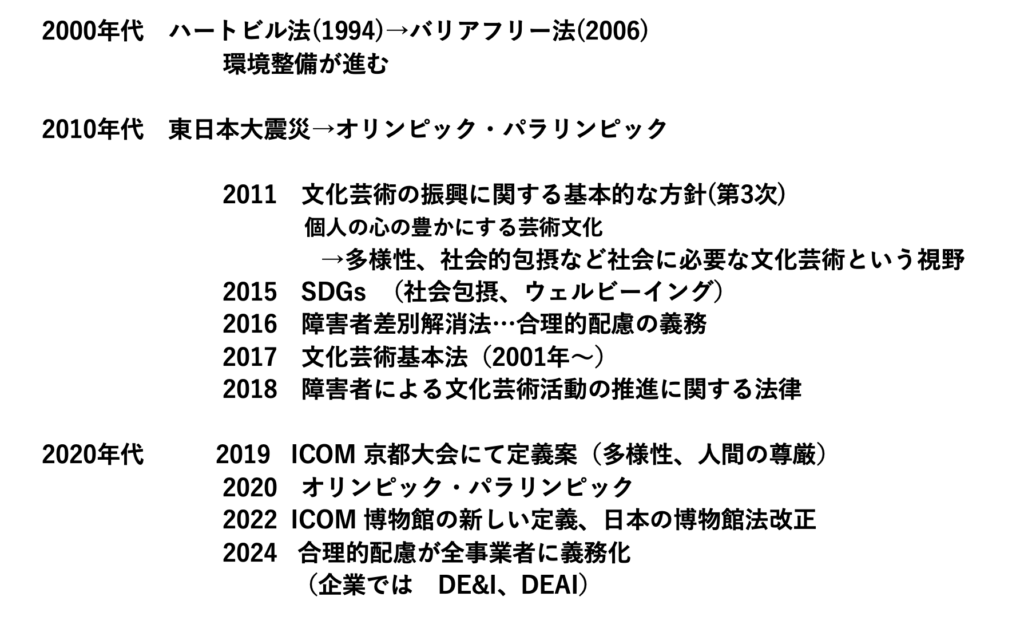

2000年代は、ハートビル法からバリアフリー法へと進展し、ハード面での環境整備が整いはじめます。そこから2010年代になり、東日本大震災の少し前に出た、文化芸術の振興に関する基本的な方針(第三次)が画期的で、それまでは芸術文化が個人の心を豊かにするプラスアルファの活動と認識されていたのが、ここで初めて、多様性・社会包摂など社会に必要なものとして位置付けられたそうです。

この流れは2020年の東京オリンピック・パラリンピック へと向かいます。多様性や社会包摂性に関しても、国際社会に追いつかなければと、急いで法整備がなされた10年でした。

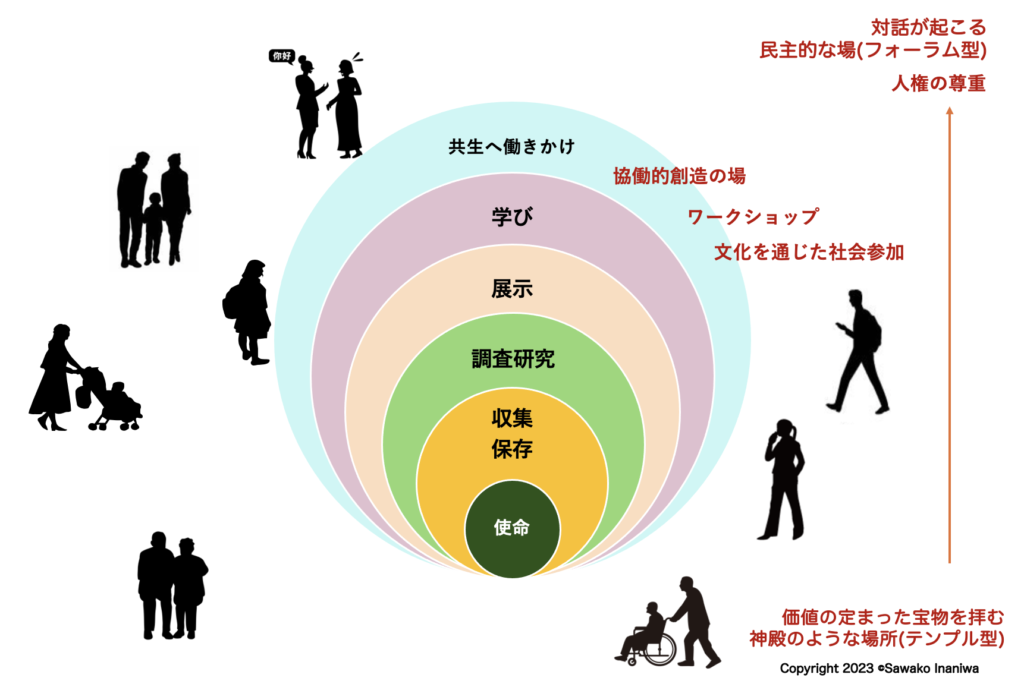

次に稲庭さんは、これらの変化の中で、ミュージアムに求められる使命・役割にも変化があったと指摘します。元々ミュージアムは、「価値の定まった宝物を拝む神殿のような場(テンプル型)」として、保存・収集・調査研究・展示が主な役割でした。そこに学びの要素も加わった上で、さらに共生社会への働きかけを担う「対話が起こる民主的な場(フォーラム型)」へと、ミュージアムの機能が変化・拡張してきていると主張します。

さらに、日本の法制度の変化やミュージアムに求められる役割の移り変わりの背後にある、国際的な流れについても解説いただきました。

2006年に障害者権利条約が国連で設定され、2014年に日本も同意します。2016年前後には障害者差別解消法に合理的配慮の義務が明記され、ユネスコから社会におけるミュージアムの役割に関する勧告が出されます。さらに#Me Too(ミートゥー)のジェンダー問題への抗議行動や 、Black Lives Matter(ブラック・ライブズ・マター)のように、平等・人権に対する申し立てもされる中で、この20年はミュージアムの役割や意識が変化した重要な時期だったそうです。

その後、稲庭さんご自身のミュージアムアクセスの実践例について紹介いただきました。神奈川県立近代美術館で実施された『音でつながる、私とアフリカ』の取り組み。また、東京都美術館での市民と協働したアート・コミュニケーションの事業、「すべての子どもにミュージアム体験を。」というコンセプトで上野公園にある9つの文化施設と連携して活動する『Museum Start あいうえの』などの実践です。

次に、稲庭さんはアートの価値を3つ提示します。1つ目が審美的な価値。本質的な作品そのものが持つ価値です。2つ目が経済的な価値。そして、3つ目に、アートや文化が持つ社会的な価値の存在です。現在、所属されている国立アートリサーチセンターでは、この社会的価値をより明らかにすることを目指しているそうです。最後に、この働きにつながる、発達障害のある当事者やご家族に向けた美術館案内『ソーシャルストーリー』の発行などの事例を共有いただきました。

2部:実践共有「実践から見えてきた可能性と課題」

第2部は、「実践から見えてきた可能性と課題」をテーマに、今年度みんミが取り組んだ実践を3つ紹介しました。

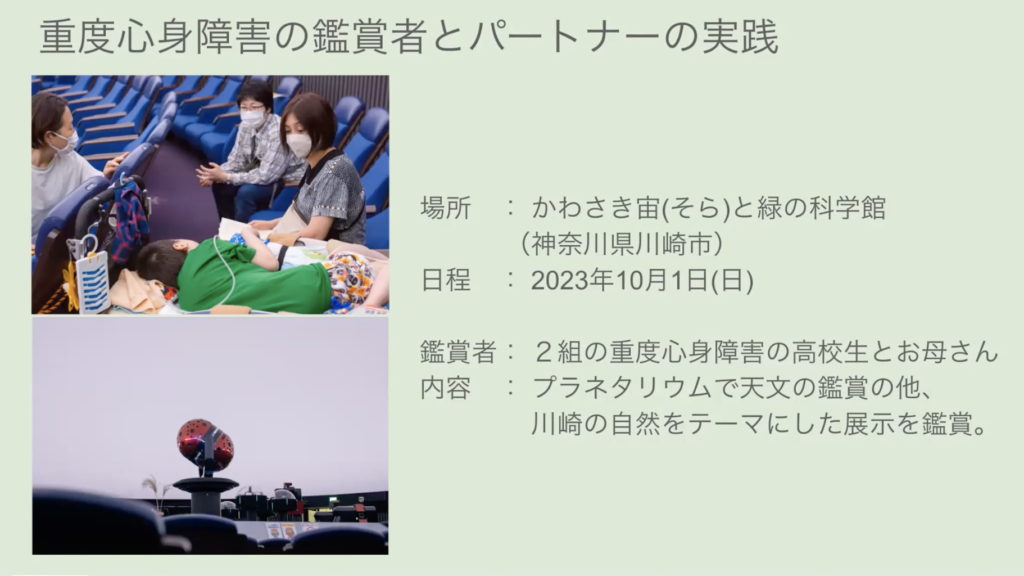

ミュージアム・アクセス・パートナーの実践

1つ目の事例は、かわさき宙(そら)と緑の科学館における、重度心身障害の高校生とお母さんの親子とパートナーとの鑑賞実践の事例です。鑑賞体験に参加した齋藤幸太(さいとう・こうた)さんのお母さん、パートナーの南もえ子(みなみ・もえこ)さん、みんミ事務局の原衛典子(はらえ・のりこ)さんから対談形式で事例の紹介がありました。

この実践のレポート:https://minmi.ableart.org/activity/partner_kawasaki/2023/

この実践にあたり、パートナーの南さんは幸太さんが視覚に制限があることを事前に聞き、プラネタリウムという場所で、いかに情報を伝えることができるか、とても不安を感じていたそうです。

この話を受け、齋藤さんは、今回の体験について以下のように話します。

「自分の生活の中で、美術鑑賞は遠いところにあります。日々の生活に追われ、親子で一緒に何かをする時間は少なく、普段は家事をしながら息子と話をするなど、片手間になりがちです。今回、南さんのような方と一緒に鑑賞することで、自分の時間ができた感じがしました。」

「その場にいてくれるだけで、本当にありがたいです。息子は目からの情報がほとんどないので、普段行かない場所に息子を連れて行くことはとても緊張します。何かあったときに全責任を自分が負わないといけません。そういうときに手助けくださる方がいて、一緒に鑑賞してくださるだけで、本当に心強いです。」

またこの鑑賞のあと、親子で(そしてときにお母さんお一人でも)ミュージアムに訪れるようになったそうです。

「今までの自分だったら、ミュージアムに行くなんて考えもしなかったのに、今回の機会で一歩踏み出してみようという気持ちになりました。」

齋藤さんのお話を受け、パートナーの南さんは今回の実践を次のように振り返りました。

「自分には介護の経験や医療の知識がないなど、いろいろな不安がありました。でも齋藤さんに『いるだけでいいんです』とおっしゃっていただいて、そこに誰かが一緒にいることが大事なのだと気付きました。揺らいでいた気持ちが、大きく一周して、やっぱりそれで良かったんだ、これでまた頑張っていけそう、と感じることができました。」

ミュージアム・アクセス・コーディネーターの実践

2つ目の事例共有は、障害のある当事者の立場からミュージアムとともに、適切な配慮やより良い環境をつくる、コーディネーターの実践です。

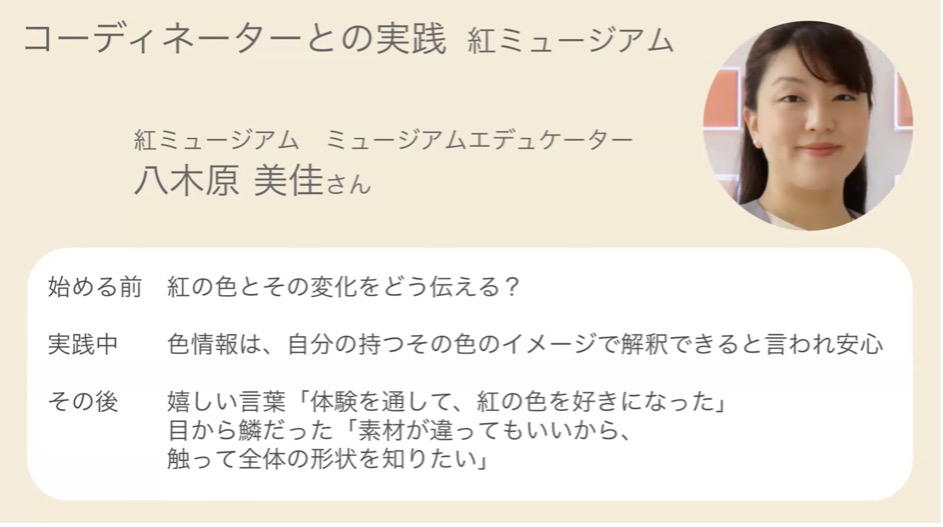

視覚に障害のある当事者コーディネーターの藁谷和子(わらがい・かずこ)さんと協働した実践について、紅ミュージアムのエデュケーター八木原美佳(やぎはら・みか)さん、みんミのプロジェクトメンバー梅田亜由美(うめだ・あゆみ)さんが取り組みを振り返りました。

この実践のレポート:https://minmi.ableart.org/activity/coordinator_benimuseum/2023/

今回、紅ミュージアムとみんミが協働するきっかけとなったのは、2023年3月にみんミが開催したシンポジウムに八木原さんが参加し、アンケートに「みんミとの協働について関心がある」と回答したことがきっかけでした。その後、みんミから協働の打診をしたものの、八木原さんは一度協働を断ります。

八木原さんはその理由を次のように語ります。

「興味があって連絡したものの、実際に時間や労力を確保することが難しいと考え、最初は協働のお声かけをお断りしました。そうしたら、梅田さんから直接お電話があり、『そんなに難しく考えずに、普段の紅ミュージアムのプログラムにちょっと工夫を付け加えるかたちでやってみませんか』と提案され、ご一緒してみることにしました。協働を振り返ってみても、新たに準備したものはほとんどなく、既に使っていたものを活かすかたちで、実施することができました。」

八木原さんには、紅ミュージアムの、展示の大切なポイントである紅という色を、目の見えない人にどのように伝えられるか、色以外の別の楽しみ方があるのだろうか、という不安がありました。しかし、実際に藁谷さんにプログラムを体験してもらうなかで、「色の情報は自分の持つその色のイメージで解釈できる」と言われ、とても安心したそうです。

さらに、藁谷さんから「体験を通して、紅の色が好きになった」との言葉を聞いて、本当に嬉しかったそうです。

また、赤色の色素を抽出する紅花には、トゲがたくさんあるため、触ることができないとお伝えした際に、「全容を知りたい。素材が違ってもいいから、触って全体の形状を知りたい」と、藁谷さんからの希望があり造花をお渡ししたところ「こういうふうに全体をベタベタ触りたかった」と言われたそう。「素材は本物でないといけない」と思いこんでいたので、素材は違っても形状とサイズが伝わればいいのかと、目から鱗だったそうです。

ここまでの話を聞いて、梅田さんは今回の事例を次のように振り返りました。「藁谷さんが色んな体験をする中で、セッションをしながらつくっていく感じでした。事前に準備してから始めるのではなく、肩肘張らずに、その場で『こんなものはありますか?』と聞いて、『ないです』と言われたら、『それならこれが良いかも』と一緒に考えていく。そのプロセス自体が楽しかったです」

改めて八木原さんに、今回の実践がどのような経験になったかを伺うと、「自分たちだけで考えてやろうと思っても、どこに声をかけたらいいか分からなかったし、ハードルを高くして、いつかいつかと何年も経っていたかもしれません。今回の実践で、最初の一歩を踏み出せました。また今回の実践を通して、触れる体験は、目の見えない人に限らず、誰にとっても楽しい体験だと気付きました。見える人も見えない人も、小さなお子さんでも楽しめるようなユニバーサルデザインの展示室を巡るようなガイドツアーを検討しています。」と今後についても語っていただきました。

事業評価について

次に、事業評価について、みんミ事務局の平澤咲(ひらさわ・さき)さんから行いました。

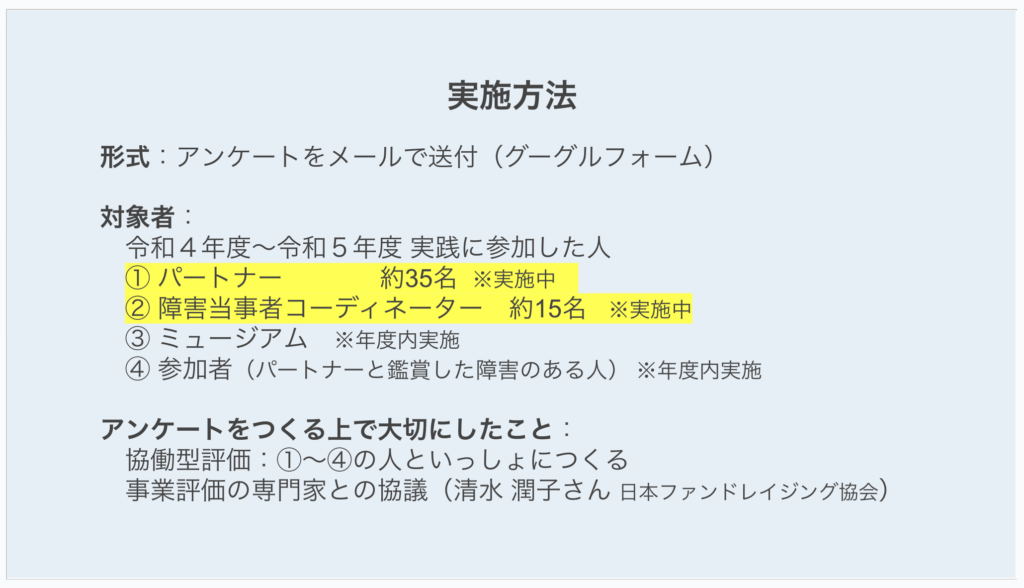

事業評価は、人材育成や実践活動の現状について検証することを目的に、次の4つの観点で実施されます。

① パートナーを実践した人にとって、考え方や行動に変化はあったか。

② コーディネーターを実践した人にとって、考え方や行動に変化はあったか。

③ ミュージアムにとって、意識や行動、また環境に変化は起きたのか。

④ 障害のある人にとって、充実したミュージアム体験を行えたのか。

この事業評価は、評価方法に特徴があります。活動に関わってくださる方々とともに指標をつくり、測っていく、協働型評価という手法を用います。アンケート項目としては、参加者の人物像を明らかにする回答者属性に対する質問、個人への変化や影響に対する質問、また学びや課題の発見の場になっているかという学習に対する質問で構成されています。

シンポジウムの時点では、事業評価は始まったばかりで、十分なデータや回答が集まっていませんでした。しかし平澤さんは、すでにいくつかの気づきが見えてきていると指摘します。1つ目は、回答者属性の偏りがあることです。みんミの活動を行なっている団体「エイブル・アート・ジャパン」が重点的に活動しているエリア(首都圏、東北、関西圏)に活動場所が集中していることや、若い世代が少ないことなどが明らかになりました。一方で、自分の住む身近な地域や近くのミュージアムでの活動に参加したいという声もあり、次年度以降、活動を全国的に拡げていくニーズも見えてきているそうです。

2つ目は、実践者の時間確保の問題です。パートナー・コーディネーターを経験した、アンケート回答者全員が、「活動を継続したいと思うか」という質問に対し、「思う」「どちらかといえば思う」と回答したのに対し、ほとんどの人が、活動の中での不安なことに「時間の確保」を挙げました。平澤さんは、もっと気軽なかたちで関われるような工夫も必要ではないかと話します。

事業評価はまだ始まったばかりですが、みんミは、評価を通して事業の意義を高め、より多くの人と場に活動を届けることを目指していきたいと考えています。

3部:クロストーク「これからのミュージアムアクセスに必要なこと」

最後の第3部では、当事者・NPO・ミュージアム、それぞれの立場から一名ずつが登壇し、「これからのミュージアムアクセスに必要なこと」についてクロストークが行われました。

【登壇者】

・当事者:小谷野依久さん(当事者コーディネーター/特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会 理事)

・ミュージアム:稲庭彩和子さん

・NPO:柴崎由美子(NPO法人エイブル・アート・ジャパン 代表)

クロストークは、聴覚障害の当事者である小谷野さんのコメントから始まりました。

「今日は、ミュージアムのアクセシビリティの活動をしている当事者の立場での参加となります。自分にとって、ミュージアムはやっぱりまだまだハードルが高い部分もあります。また、そもそもミュージアムでは障害のない人が満足する活動をしていればよいと思うところがあったので、自分が透明人間のように感じていたこともありました。『情報保障を準備しても障害ある人が参加してくれないのはなぜか』と質問されるたびに、私たちのことが見えていたのか、とびっくりします。取り組み自体が当事者にとって、まだまだ透明に感じられている。あるはずがないと思い込んでいるところがあると思います。」

稲庭さんが、ミュージアムの観点から問題意識を付け加えます。

「ミュージアムのアクセシビリティの問題が人権の問題だということが、ミュージアム関係者にも十分に共有できていない現状があると思います。ミュージアムは、心の豊かさのプラスアルファとしての存在ではなく、基本的な私たちの社会を営んでいく重要な活動であるという認識が必要ではないでしょうか。一方、行政主体のミュージアムでは、過去の公平性・平等性のなかで、ひとりひとりに対する配慮は難しいと思ってしまう前提があります。多様なそれぞれの個々に合わせて対応を調整していくという合理的配慮の義務があるなかで、行政のこれまでのやり方と文化とのギャップがあって理解がしにくい傾向があると思います。」

柴崎さんが、小谷野さんに当事者がミュージアムアクセスに協働する意義について問いかけます。

小谷野さんは、一つのエピソードを取り上げて回答しました。「あるろう学校の先生が、生まれつき全盲の生徒から、『先生、影って何ですか』と聞かれたそうです。先生たちは色んな方法を考えたけれど、最後に、全盲の方が『自分は影を見たことはないけれど、影を知らないわけではない』と話をしたそうです。」

「日なたに行けば肌がピリピリする。日陰に行くとピリピリがなくなる、だから日陰がわかる。また匂いも違う。私たちは、影に入ると、肌の感じ方、匂いなど色んなものが変わることを知っているのに、なぜかそのことを忘れて、別の方法を考えてしまいます。この話からも、やっぱり当事者本人に聞くことがいかに大切であるか考えさせられます。」

当事者不在でミュージアムのアクセシビリティの改善を進めることの限界が共有されると同時に、柴崎さんからは、ミュージアム側も、人的な余裕がない、予算がない、学習機会がない、障害ある人と出会う機会がない、と一歩を踏み出しきれない難しさがあることを指摘します。

ミュージアムで学芸員としても従事してきた稲庭さんは、ミュージアムは障害に関する専門性がなく、障害について分からない。分からないから踏み出せないという構造をどう解消するかが大事であり、そのためにはミュージアムが、関係するNPOと連携することが重要だと主張します。

また小谷野さんからは、今年度、当事者コーディネーターとして協働した、さいたま市立漫画会館とみんミが実践をした、聴覚障害者や、要約筆記を必要とする難聴者や中途失聴者に向けたギャラリーツアーのケーススタディの事例が共有されました。この実践では、実際にギャラリートークを実施し、フィードバックを3回繰り返すことで、最終的にとても良いものができたそうです。この経験から、当事者の側も「あれは良かった、あれはいまいちだった」と、正直に伝える勇気を持つことが必要ではないかと指摘します。

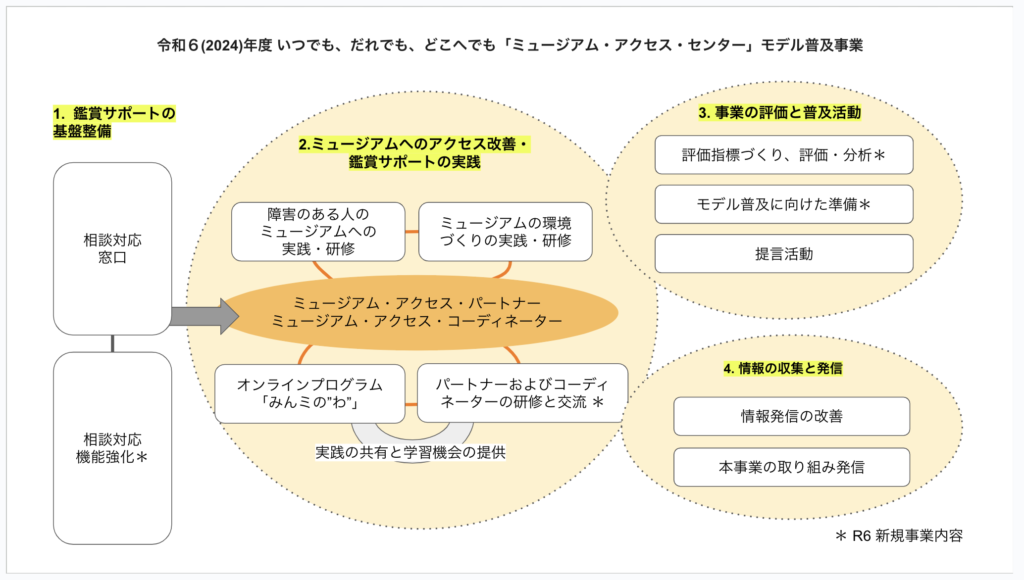

ここまでのクロストークを受け、柴崎さんがみんミの3年間の実践から見えてきた、ミュージアムアクセスを進める中間支援の一つのモデル案を共有しました。

1.相談窓口の設置。

みんミでは年50件ほど、障害のある当事者やその支援者、ミュージアムの関係者、企業や研究者などからの問い合わせがあります。

2.アクセス支援と鑑賞サポート。

首都圏・東北・関西圏中心の活動を広げることを目指しています。

3.事業評価と普及活動。

関わる人々とともに事業を評価し、より良い活動をする。蓄積したノウハウや学びを他の地域や団体に共有していきます。

4. 情報の収集と発信。

ようやく障害ある人やその支援者のコミュニティとミュージアム側がつながりはじめました。今後、更なる協力した発信が重要です。

最後にお一人ずつ「未来のミュージアムアクセスに必要なこと」についてコメントをして、クロストークは終りを迎えました。

小谷野さんからは、「未来は、障害のある人もない人も関係なく、みんなが人間であるところまで持っていきたいです。いちばん大事なことは、諦めないこととしか思えないです。そこから、個人や団体がつながっていくのが大事だと思います。」

稲庭さんからは、「ここ5年を見ても、日本国内で人権の意識は大きく変わっています。同じようにこれからの10年で、ミュージアムがすごく変わっていくとよいと思います。ミュージアムには資金や人材の問題がありますが、ここも変えていく必要があると思います。人もポストも、必要なものを手に入れていくことを諦めちゃいけない。そこから、世の中は変わっていくと思います。」

柴崎さんからは、「障害者による創造の環境は大きく変わってきました。コミュニティで実践し、法律に働きかけ、支援センターが各都道府県にできました。だからミュージアムアクセスの領域もできると考えています。今日は障害のある人からのアプローチでしたが、より多様な環境にある人たちとも、ミュージアムを楽しく、いきがいのある場にする活動を、皆さんと取り組んでいきたいです。」

以上、シンポジウムのまとめでした。

来年度も、オンラインプログラム『みんミの“わ”』、や活動を共有する機会を継続して開催していく予定です。

みんミの活動に興味を持った方はぜひ、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ:

https://minmi.ableart.org/contact/

レポート:松島宏佑(みんなでミュージアム プロジェクトメンバー)